Moncalvillo y el Gran Lago del Ebro.

Pedro García Ruiz; Luis Argaiz Velasco; Pilar Pascual Mayoral.

PRESENTACIÓN.

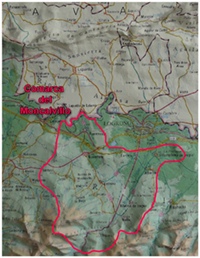

La colección Historias de Moncalvillo es una iniciativa cultural que pretende colaborar en la dinamización de la comarca de Moncalvillo, dando a conocer diferentes particularidades de su patrimonio histórico, arqueológico, geológico y cultural.

Los pueblos de esta

comarca está distribuidos en un territorio que delimita al norte el río

Ebro y las cumbres de Moncalvillo al sur; la cuenca del Iregua es el

límite natural de su lado este y la depresión del Najerilla el del lado

oeste.

En época medieval estas poblaciones se organizaron en torno a las Siete Villas de Campo y las Villas del Iregua, y forman en la actualidad la Mancomunidad de los pueblos de Moncalvillo y la Mancomunidad de Moncalvillo.

El equipo promotor de esta aventura está formado por Pilar Pascual Mayoral, licenciada en Geografía e Historia Antigua; Luis Argaiz Velasco, profesor de Fotografía, Imagen y Diseño Gráfico; y Pedro García Ruiz experto en etnografía y arqueología de la zona.

La colección quiere llegar a un lector sencillo y abrir puertas a personas y colectivos que desde el ámbito municipal y asociativo trabajan por el desarrollo de esta zona de La Rioja; y esperamos que pueda interesar también a todos los que apostaron por la emergente industria del turismo rural.

El pasado 17 de marzo de 2013 dedicamos el primer número a la legendaria historia de la Cueva de San Patricio, recordando la festividad del Santo Patrón de Irlanda, pero las nuevas publicaciones aconsejan establecer cierto orden cronológico para facilitar la consulta de épocas y materias.

Por esta razón, este nuevo trabajo que titulamos “Moncalvillo y el Gran Lago del Ebro”, en el que vamos a explicar cómo se forma la orografía que hoy conocemos en la comarca de Moncalvillo, pasará a ocupar el número uno, pues será el escenario natural en el que van a desarrollarse los temas posteriores.

Explicaremos en primer lugar cómo se formó el paisaje que hoy conocemos en esta zona de la Comunidad riojana, y a través de cinco rutas de nueva creación iremos descubriendo los vestigios geológicos y paleontológicos que nos dejó como herencia la Gran Orogenia Alpina y las posteriores fases erosivas.

ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN.

La riqueza geológica del Cretácico inferior, cuyos vestigios emergieron de las aguas hace unos cuarenta millones de años, despertó la curiosidad de múltiples aficionados.

La búsqueda de fósiles por los montes de La Rioja pasó a convertirse hace años en auténtica obsesión, aunque lo realmente misterioso fueron siempre las icnitas: las huellas de dinosaurio.

Recordarán muchos lectores la Tienda del Puente que recibía al visitante tras cruzar el Cidacos, en Enciso, y las visitas guiadas que de manera gratuita organizaban sus propietarios, un joven matrimonio pionero del turismo paleontológico.

Mientras tanto, geólogos y paleontólogos tales como Carlos Martín Escorza, Félix Pérez Llorente y el equipo Luis Ignacio Viera - José Ángel Torres, estudiaban en silencio este remoto periodo geológico. Puede darnos una idea del trabajo realizado por todos ellos el curriculum resumido de estos dos últimos investigadores en La Rioja.

Hace treinta y cinco años José Ángel Torres y Luis Ignacio Viera comenzaron las expediciones buscando la información escrita que escondían nuestras rocas, con el fin de reconstruir un pasado remoto en el que fueron protagonistas los gigantes dinosaurios.

Tras descubrir en 1997 las primeras icnitas en San Vicente de Munilla, continúan la búsqueda de nuevos datos que les permitirán recomponer el ecosistema en el que se movían aquellos enormes vertebrados.

En el año 2003 inician los preparativos para la creación del futuro Centro de Interpretación Paleontológico de La Rioja, que abrirá sus puertas dos años después en Igea; y este año 2013 publican el libro “La Rioja de los dinosaurios: Un ecosistema de hace 120 millones de años”, del que tomamos algunos datos para el tema “Moncalvillo y el Gran Lago del Ebro.

Con evidente vocación didáctica y extraordinaria calidad técnica, explican los autores en este reciente libro la Historia Geológica de La Rioja, y el hábitat en el que se desenvolvían diferentes grupos de animales, desde épocas remotísimas hasta su fosilización.

Este será por tanto nuestro punto de partida. Un periodo en que buena parte de La Rioja se encontraba sumergida bajo las aguas del mar Tethys, y en su costa aparecían dinosaurios con el fin de alimentarse durante sus periódicos movimientos migratorios.

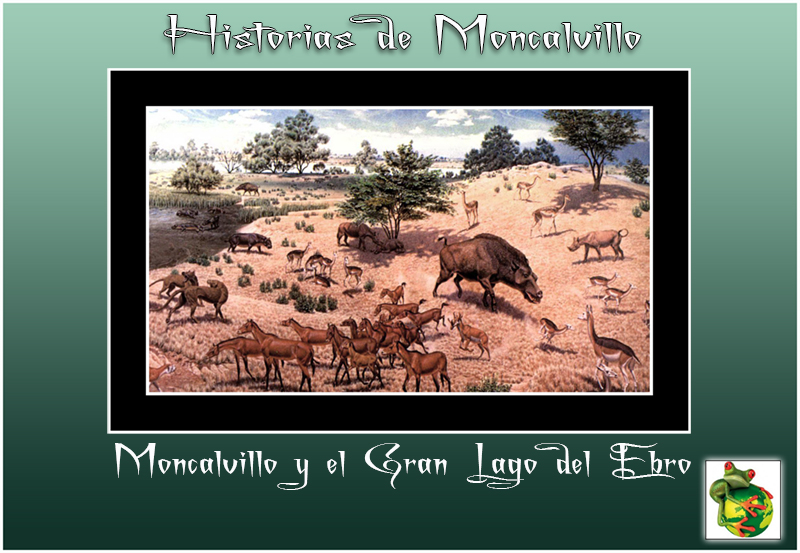

Recreación del hábitat de los dinosaurios en la franja costera riojana.

Crédito: Luis Ignacio Viera y José Ángel Torres.

LA GRAN OROGENIA ALPINA.

Mientras los poderosos dinosaurios se alimentaban de los abundantes peces Lepidotes, comedores de moluscos que merodeaban por la costa del mar Tethys, la comarca de Moncalvillo continuaba sumergida bajo sus aguas.

Pero los grandes

continentes no eran masas estáticas y las fuerzas tectónicas ejercían su

fuerza sobre ellos, alejándolos o juntándolos hasta hacerlos chocar,

como sucedió con las placas Ibéricas y Euroasiática hace unos cuarenta

millones de años.

Hace

120 m.a.

Hace 100 m.a.

Hace 40 m.a.

Mapas de la Deriva Continental.

Crédito: Klara Gutierrez y José Ángel Torres.

El extraordinario fenómeno geológico se produjo durante la fase pirenaica de la Gran Orogenia Alpina. Las fuerzas tectónicas que forzaron el acoplamiento hicieron emerger de las aguas los Pirineos y los montes vascos, navarros y riojanos; pero Moncalvillo y los cerros de pequeña y mediana elevación que hoy conocemos en la depresión del Ebro tendrían que esperar para formarse varios millones de años más.

Los montes que se

elevan como consecuencia de la Gran Orogenia Alpina y que avistamos

fácilmente desde nuestros pueblos son, las sierras de Codés, Cantabria y

Obarenes al norte, y la cadena montañosa que forman Cerrollera, Peña

Puerta, Peña Aldera y Peña Guerra al este. Desde varios lugares de la

zona podemos contemplar la sierra de la Demanda y desde la cumbre de

Moncalvillo el Sistema Ibérico.

Sierra de Cantabria.

León Dormido.

Sierra de Codés.

Aztarna.

Club Digital

Minube.

Una vez elevado todo el territorio y con una climatología propicia, clima templado y fuertes precipitaciones, en el periodo Oligoceno comienza una potente fase erosiva y las fuertes pendientes existentes proporcionan abundante material listo para ser arrancado.

Los grandes cauces fluviales arrancan estos materiales y quedan depositados originando los potentes bancos de conglomerados que hoy encontramos en la zona media de los siete valles riojanos.

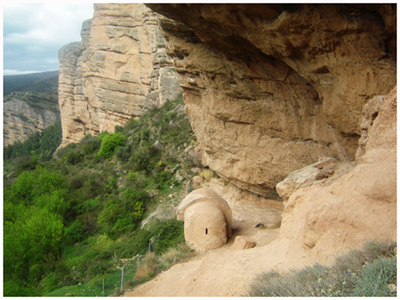

En este momento comienza a formarse la base de Moncalvillo, pero no como un monte exento, sino integrado en la barrera de conglomerados que desde Nalda y Viguera se extendía por el este hacia Trevijano y por el oeste hacia Anguiano.

Los conglomerados en

cuestión son perfectamente visibles en Peña Soto (Nalda), Ermita de San

Esteban, Peña el Castillo y Castillo de Metria (Viguera), Castillo de

Castañares (Castañares de las Cuevas), Peña Moros, Peñas de Islallana y

Berrendo (Islallana), y el Barranco de los Infiernos (Sorzano).

Conglomerados de Peña Moros sobre el caserío de Islallana.

Conglomerados en San Esteban de Viguera

EL GRAN LAGO DEL EBRO.

Durante la elevación de los montes vascos y navarros las sierras de Aralar y Aizkorri forman una línea divisoria de las aguas, que obligó a unos ríos a verter sus aguas al mar Cantábrico y a otros al mar Mediterráneo.

Los ríos del lado norte no encontraron grandes dificultades para alcanzar el mar, pero los del lado sur chocaron con la barrera de la Cordillera costera Catalana que represó sus aguas y provocó la formación de dos grandes lagos: el Lago de Treviño y el Lago del Ebro.

El Lago del Ebro se

convirtió en una especie de mar interior que inundaba parte de La Rioja,

la Ribera de Navarra, Zaragoza, Lérida y Tarragona, y que se iría

transformando progresivamente desde un lago hipersalino y pobre en

formas de vida hasta un lago de agua dulce.

Zonas

inundadas de La Rioja, Ribera de Navarra y Aragón. Arriba el Lago de

Treviño.

Crédito: José Ángel Torres y Luis Ignacio Viera.

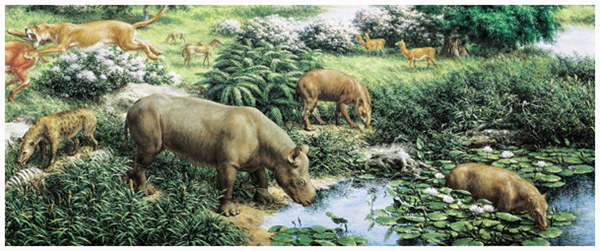

En el periodo

Mioceno el Gran Lago del Ebro recibirá mayor cantidad de agua dulce,

procedente del Sistema Ibérico y de los montes vascos de su alrededor, y

gracias a un clima benigno albergará sobre todo en las zonas próximas a

la desembocadura de los cauces fluviales, una fauna típicamente

“africana”: cocodrilos, tortugas, hipopótamos, rinocerontes y diversas

especies de aves.

Recreación de fauna junto al Gran Lago del Ebro.

Crédito: Museo Geológico Sernageomin.

Las prospecciones y excavaciones paleontológicas y algunos hallazgos casuales van proporcionando algunos ejemplos de esta fauna de sabana en la comarca de Moncalvillo. En Fuenmayor, Lardero y Logroño han sido recuperados varios restos de fauna correspondiente a este periodo, y también en zonas periféricas como Cenicero y Mendavia (Navarra).

Precisamente fue en Mendavia donde, junto con José Ángel Torres y Luis Ignacio Viera, visitamos un interesante yacimiento paleontológico asociado al Gran Lago del Ebro descubierto hace años por Inés Sainz Albero y Ángel Elvira.

Entre los vestigios

fósiles recuperados en este yacimiento cabe destacar las abundantes

huellas de aves, en ocasiones impresas sobre las ondulaciones provocadas

por las aguas del Lago del Ebro al ser movidas por el viento, y los

característicos deslizamientos originados por animales invertebrados

durante sus continuos desplazamientos.

Huellas de aves y ondulaciones. Placa de arenisca con huellas de deslizamientos.

Hace unos quince millones de años el Gran Lago del Ebro pudo erosionar de manera natural la Cordillera costera Catalana y verter sus aguas al mar Mediterráneo.

LOS FONDOS LACUSTRES DEL GRAN LAGO DEL EBRO.

Retrocedamos por un momento a la época post-orogénica y a su fase más erosiva. Hace unos treinta millones de años, en el periodo Oligoceno los grandes cauces fluviales arrastraron abundantes materiales que fueron depositados a lo largo de la costa del Gran Lago del Ebro, formando los bancos de conglomerados descritos anteriormente.

Pero aquellos cauces fluviales arrastraban también materiales arcillosos, areniscas, lutitas de colores pardos y amarillos, conglomerados y micro-conglomerados silíceos que fueron depositados en el fondo del Gran Lago, tal y como vemos en el siguiente esquema.

Deposición en la costa y fondo del Gran Lago del Ebro.

Crédito: Javier Castro Montoya. (basado en el esquema de Castiella et

al, 1978)

Este potente proceso erosivo fue suavizándose a medida que se fue rebajando el relieve primitivo, y el índice de inclinación de las cuestas o taludes costeros se vieron suavizados, y con ello el poder erosivo y la capacidad de transporte de los cauces fluviales que iría decayendo progresivamente.

La fuerza del agua, que en un principio fue capaz de arrancar grandes bloques de materiales y que una vez arrastrados formaron la espectacular primera fase sedimentaria, con el talud rebajado solo fue capaz de arrancar rocas más pequeñas y transportar micro-conglomerados que podemos encontrar en múltiples lugares de la comarca de Moncalvillo, además de areniscas, margas y arcillas.

Es posible que este “parón erosivo”, pudo tener su origen en un pronunciado cambio climático, y la falta de grandes precipitaciones y una gran aridez pudo ser la causante del inicio de una etapa evaporítica, caracterizada por la generación de grandes depósitos salinos.

Sobre estas

“pesadas” sales fueron depositadas otras más “ligeras”, como los yesos

que abundan en Viguera o los alabastros tan frecuentes en distintos

lugares del Valle del Ebro.

Vista de una cantera de yeso en Viguera Estrato de yesos en una cantera de Viguera

EL ENCAJONAMIENTO DE LOS RÍOS IREGUA Y EBRO.

Tras erosionar la Cordillera costera Catalana, el Lago del Ebro comenzó a verter las aguas al mar Mediterráneo dando lugar a un lento descenso de las aguas embalsadas y a la liberación progresiva de los fondos lacustres.

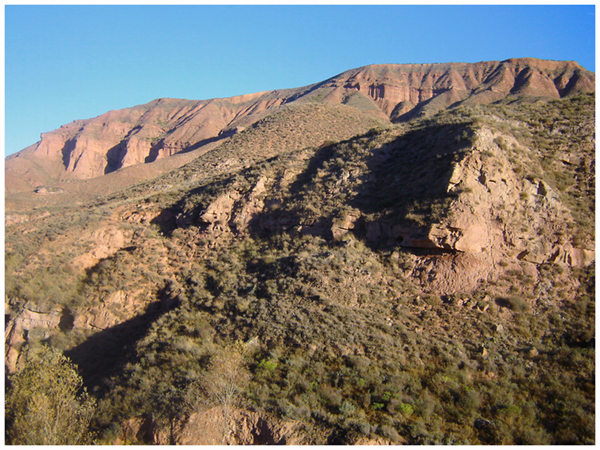

La escasa resistencia de estos materiales, areniscas, lutitas, arcillas y yesos originados en su interior fueron presa fácil de la erosión, que irá proporcionando un relieve caracterizado por sucesivos niveles o terrazas que descienden a los principales cursos fluviales.

Los resaltes, tan

característicos de esta zona media del Iregua, son ocupados por los

estratos constituidos por conglomerados y areniscas al ser más

resistentes, mientras que los más blandos como arcillas y lutitas dan

lugar a sucesivos saltos o deslizamientos de las laderas hacia la zona

central de los cauces fluviales.

Laderas

y resaltes formados por micro-conglomerados y rocas areniscas.

Margen derecha del río Iregua. Albelda.

El nivel de las aguas continúa descendiendo y los principales ríos de la zona se van encajando en el cauce actual. Testigos de este proceso son los mantos de canto rodado que aparecen en varios puntos de la zona media del Iregua, indicando los diferentes niveles de los viejos cauces.

Otros vestigios de

interés relacionados con este último proceso son los sedimentos que se

forman durante fases sucesivas, y resulta especialmente llamativo el

“corte a cuchillo” abierto por el río Iregua a su paso por los

conglomerados de Islallana al encajonarse en el cauce actual.

Erosión del río

Iregua a su paso por Islallana.

CLAVES PARA UN PROYECTO.

Del mismo modo que las Administraciones Públicas riojanas apostaron hace años por el turismo paleontológico, sería conveniente que ayuntamientos y asociaciones de la comarca de Moncalvillo reflexionen sobre la posibilidad de divulgar la riqueza geológica y paleontológica de este territorio.

El periodo post-orogénico dejo en varias zonas de La Rioja un universo de restos fósiles que puede servir como elemento dinamizador, pero nosotros hemos apostado por la zona media del Iregua por ser un sector que conserva importante riqueza geológica y una orografía idónea para su contemplación.

Mientras tanto, queremos animar a nuestros lectores a mirar los montes de manera diferente y ayudarles a descubrir la riqueza geológica de Moncalvillo y el territorio periférico. Suponemos que en algunos casos puede resultar complicado entender todo el proceso geológico aquí descrito, pero precisamente por ello hemos creado cinco rutas con las que iremos “visitando” lugares significativos de este peculiar paisaje para favorecer su comprensión.

Con la primera ruta visitaremos las edades de Moncalvillo, el “nacimiento”, la “adolescencia” y la definitiva “madurez”.

Y poco más adelante ofreceremos nuevos recorridos por los rincones que nos dejó como recuerdo la Gran Orogenia Alpina y las posteriores fases erosivas. Las rutas tendrán los nombres que adelantamos a continuación y os iremos informando de sus recorridos a medida que vayamos completándolas.

GEO-RUTAS POR LA COMARCA DE MONCALVILLO.

Ruta 1: Las Edades de Moncalvillo.

Ruta 2: La costa primitiva del Lago del Ebro.

Ruta 3: Fauna del Lago del Ebro.

Ruta 4: La orografía actual. (En preparación)

BIBLIOGRAFÍA.

CINISARIA. Boletín

Informativo de la Asociación Amigos de Cenicero, nº 1, año 2009.

G. LÓPEZ, et. Allí. “Nuevas icnitas de mamíferos carnívoros en el

Mioceno inferior del sector occidental de la depresión del Ebro

(Logroño, La Rioja)”. Revista de la Sociedad Geológica de España,

Vol. 5, (1 – 2), 1992 pags. 39 – 51.

HERNÁNDEZ, José María, et alli. “Estudio sedimentológico de la

sucesión con nuevos niveles de vertebrados fósiles del Mioceno inferior

de Lardero (La Rioja)”. Geogaceta 34, año 2003, pags. 55 – 58.

LÓPEZ AGÓS, EMILIO. “Restos de Elephas Antiquus en el Cerro de Cantabria

(Logroño), Berceo, 1948, año III, nº 9, pags. 592 – 594.

MARTÍNEZ – SALANOVA SANCHEZ, JAVIER. Estudio paleontológico de los

micromamíferos del Mioceno inferior de Fuenmayor (La Rioja), Logroño

1997.

MURELAGA, XAVIER, ET ALLI. “Mamíferos del Mioceno inferior de las

Bardenas Reales de Navarra (Cuenca del Ebro, Península Ibérica), Munibe

55, Donostia – S. Sebastián, 2004.

TORRES SAENZ, JOSÉ ÁNGEL; VIERA AUSEJO, LUIS IGNACIO. Geología del valle de Oiartzun - Oiartzun Haranaren Geologia, Donostia, San Sebastián, 2007, 2008.

TORRES SAENZ, JOSÉ ÁNGEL; GUTIERREZ, KLARA. Guía geológica de Euskalerría - Euskal Herrico Geologia Eskuliburua, Luberri, Oisrtzungo Ikasgune Geologikoa, 2007.

VIERA, LUIS IGNACIO; TORRES, JOSÉ ÁNGEL. La Rioja de los dinosaurios: Un ecosistema de hace 120 millones de años, Sociedad de Ciencias Aranzadi (ed.), Donostia – San Sebastián, 2013.